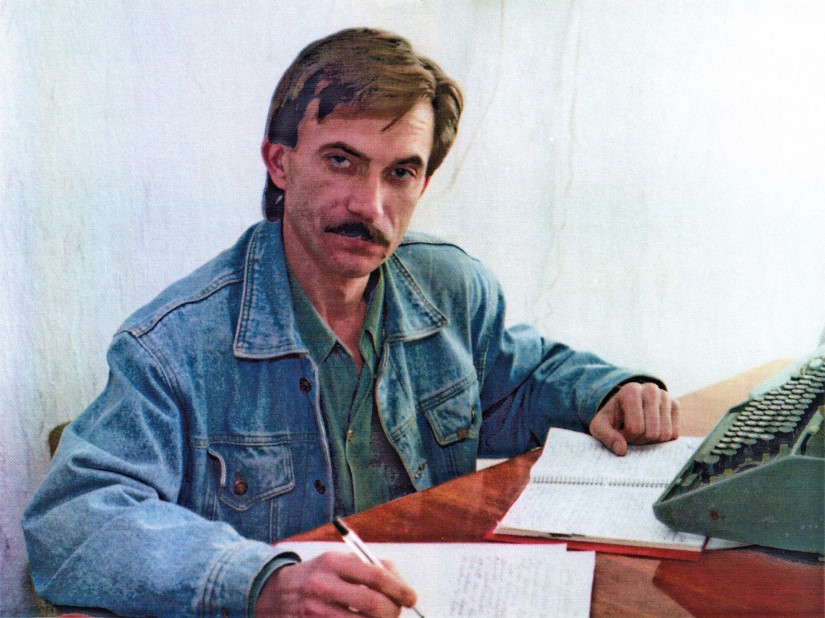

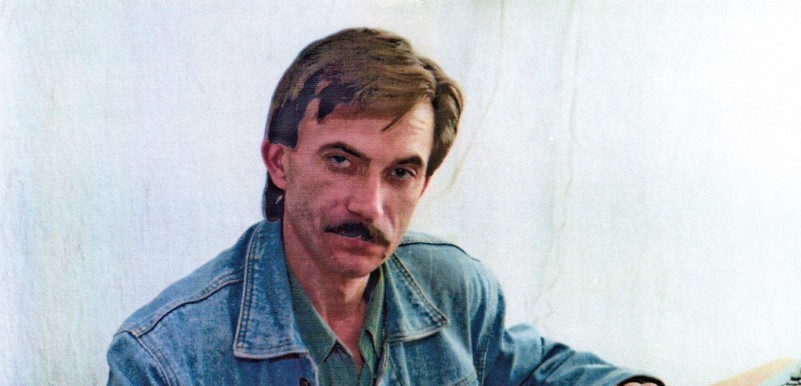

С тех пор как вышел первый номер «Жизни Луганска», прошло три с половиной десятка лет. То было непростое и уникальное время, которое не повторится больше никогда. Публицист Юрий Чепурнов работал в редакции газеты с первых ее дней.

– Газета была создана на сломе двух эпох – рушилась советская система и создавалась новая, – вспоминает он. – И этим была обусловлена необходимость организации в Луганске именно городской газеты, потому как у нас было три областных периодических издания, а городские отсутствовали. Выбор в качестве редактора пал на Бориса Москалюка, который сумел в той ситуации подобрать коллектив так, что «Жизнь Луганска» стала быстро набирать обороты, оттесняя ветеранов нашей прессы. Я в тот период работал в заводской многотиражной газете. Отдавал для печати материалы в разные издания на историческую тематику, в частности, по донскому казачеству. Когда Борис Александрович создавал газету, им был подобран коллектив, где люди были расставлены на тех направлениях, в которых они хорошо разбирались. Помимо истории, я изучал вопросы политики, поэтому был назначен политическим обозревателем. В газете также работали Андрей Иванов – очень сильный экономист, писавший на промышленные темы, Тамара Рябкова – опытная журналистка, освещавшая социальные проблемы, а об истории и культурной жизни города на страницах «ЖЛ» писала Наталья Афанасьева.

– Чем еще выделялась «Жизнь Луганска» среди других изданий?

– Насколько мне известно, в тот период ни в одной областной газете в штате не было художника-карикатуриста. А в нашей редакции работал Леонид Зубовский. То есть, помимо традиционного фотографа, был еще и художник, создававший графический образ газеты. Я занимался полосой обратной связи – мы старались давать компетентные ответы на письма читателей. И каждое опубликованное письмо было иллюстрировано оригинальным рисунком – карикатурой или шаржем. Письма, в основном, были критические.

Благодаря тому, что у нас были такие вот письма, исторические материалы (в том числе авторов со стороны, немало для нас писал, в частности, профессор Борис Локотош), мы стали набирать популярность.

Подобрался такой творческий ансамбль и такой набор тем, которые постепенно привлекали людей, заставляя читать, покупать, подписываться на нашу газету. Так издание и «раскрутилось».

– Известно, что многие журналисты того времени не имели специального образования, и это никому не мешало.

– Да, насколько я знаю, основная масса журналистов, работавших в областных изданиях, соответствующих дипломов не имела. Были и зоотехники по образованию, и механизаторы, шахтеры, которые просто умели хорошо писать, схватывать тему, анализировать и подавать ее. Этим и была сильна тогдашняя пресса. Был абсолютно свободный обмен мнениями.

«Жизнь Луганска» стала клубом, куда мог прийти представитель любой существовавшей в то время политической партии, любых взглядов и направлений, и разъяснить свою позицию, выступить с ней публично на страницах газеты. В этой разноплановости и была наша сила.

Я в 1991 году первым поднял вопрос (публикация называлась «Примерят ли Луганску донскую папаху?») о том, что наши корни, наша судьба – это Россия, и мы неизбежно придем к тому, что Луганск будет в ее составе. Тогда эти темы тех, кто был на вершине власти, не интересовали в принципе – страна разваливалась. Им было не до этого.

– Можно сказать, что это был такой «романтический период» луганской журналистики?

– Это действительно было так. Тогда газеты были своего рода клубами. Например, мой кабинет работал, как какая-то штаб-квартира. Любой человек мог прийти и поговорить со мной. Люди приходили разные, и это было связано не только с политикой. При Горбачеве начали поднимать тему репрессированных, возвращались забытые имена, были еще живы люди, прошедшие лагеря, у которых были сложные судьбы, и они могли что-то рассказать, передать для истории, а газета уже несла это в массы. Тогда в прессе доминировал авторский взгляд.

Журналист, просто горожанин – каждый мог через публикацию донести до людей свою позицию.

Естественно, все освещаемое не выходило за какие-то рамки, но в то же время мы были открытой трибуной. В этом плане это действительно был «романтический период».

Сейчас это покажется странным, но у меня всегда был свой отдельный кабинет. Есть такое понятие, как рабочая обстановка – каждый работает так, как ему удобно. У нас в газете было правило: если человек брался за какую-то сложную тему, он мог просто не приходить на работу, а писать дома, то есть так, чтобы ничто не мешало его вдохновению. Хочет он творить ночью – пожалуйста. Никакого жесткого регламента и душных требований не было. Борис Москалюк в этом плане был очень умным руководителем.

Главный редактор относился к каждому журналисту как к личности, с большим уважением, он понимал, что творческий процесс – это индивидуальный формат, его нельзя искусственно ускорять, подгонять.

Если, к примеру, нужно сделать полосу в газету, а журналист говорит, что ему два дня нужны на размышления – пусть будет так, позже, но главное – лучше. За строками никто не гнался. Главным вопросом было качество материала.

Конечно, любой романтический период рано или поздно заканчивается, а впоследствии вызывает ностальгию. После Бориса Москалюка ситуация поменялась. Хотя тогда перемены были везде – не только у нас. Но больше никогда ни такого руководителя, ни такого состава редакции не помню. Люди были уникальные! Та же Тамара Рябкова работала на Дальнем Востоке, Андрей Иванов – в Калмыкии. То есть, это были люди с большим не только журналистским, но и жизненным опытом. Они очень хорошо владели своими темами. Тогда не было такого понятия, как работа на подхвате: сегодня ты пишешь на одну, завтра – на другую тему. Было четко определено: этот человек отвечает за экономику, другой – за политику, третий – за культуру.

Журналисты разбирались в своих направлениях достаточно неплохо. Они фокусировали свое внимание именно на той тематике, которая была им близка. Оттого и материалы в «ЖЛ» были весомые, глубокие.

– Сейчас, в эпоху интернета, довольно сложно отделаться от мысли, что век газетной журналистики закончен. Так ли это на самом деле? И есть ли у газет шанс выжить в новых условиях?

– До этого говорили, что телевидение и радио приведут к гибели печатного слова. Но этого не случилось. Конечно, время вносит свои коррективы. Если говорить об оперативности, то уже и телевидение уступает в этом интернету, не говоря о газетах. Сейчас все ускорилось. Материал должен выйти как можно быстрее. В итоге в интернете много непроверенной информации и некачественных, непродуманных публикаций.

Тут еще и вопрос в потребителе. Современный читатель ориентирован на быстрое получение информации. Естественно, что газета не сможет угнаться за этими запросами. Я вижу выход для печатных изданий в том, чтобы они ориентировались на обобщающие, аналитические материалы. Не столько на событие, а на его оценку, посвященные ему комментарии. Только таким путем – качеством, добротностью – печатное слово может удержать читателя.

Александр Нефедов, фото из архива «ЖЛ»