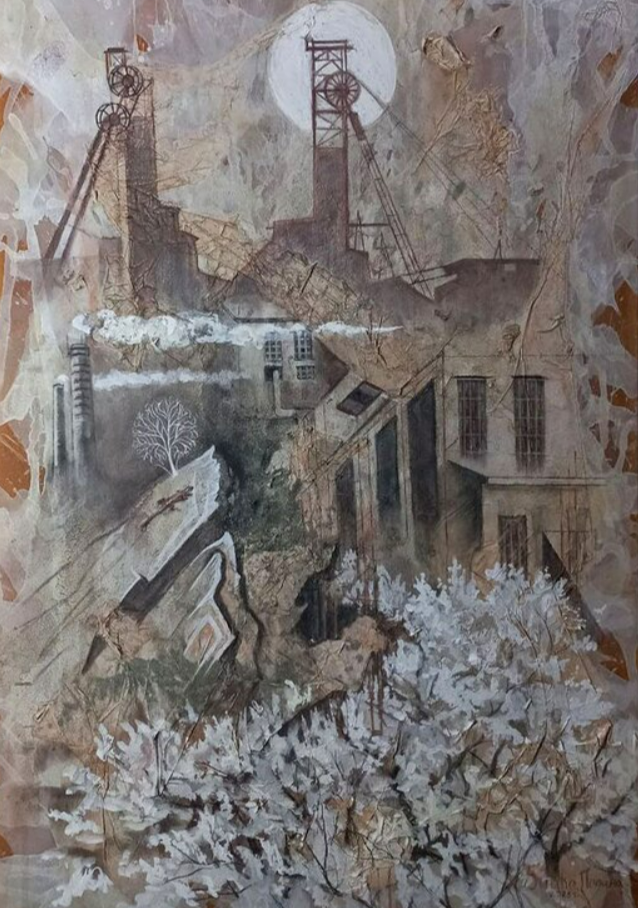

Луганская художница Полина Бойко учится в магистратуре академии имени М. Матусовского и преподает там же на иконописном отделении. Свое оригинальное творчество она определяет как «магический реализм».

– Изобразительным искусством я увлеклась с раннего детства. В этом не было чего-то необычного. Все шло так, как у любого школьника, который посещает художественную школу. То же самое я могу сказать и о колледже, где я тоже училась. Но вот когда я поступила в академию на иконописное отделение и познакомилась со своим преподавателем Владимиром Игоревичем Паничем, наступило преображение моей личности не только как художника, но и как человека. Он произвел на меня сильное впечатление и формировал меня как личность все годы, пока я училась в вузе. Под его влиянием у меня стал вырабатываться собственный художественный язык. Живопись стала важнейшей частью моей жизни, а годы учебы в академии – определяющими. Воспринимаю свое творчество как научную работу, но выполненную не словами, а изобразительными средствами.

Донбасс меня вдохновляет. Какую мою работу ни возьми – там будет что-то о родном крае. Если это автопортрет, то там будут какие-то травы или насекомые, характерные для нашей местности. Если это натюрморт – русский колорит или православие»

– Твое занятие изобразительным искусством повлияло на тебя, как на человека?

– Через живопись происходит становление личности. Изучая методы и принципы изобразительного искусства, я воплощаю их в жизнь и начинаю жить как бы по новым правилам. Постоянно экспериментировать! С формой, мыслью, пространством. Ты можешь играть с законами физики, выворачивать перспективу, плоскости. Кстати, иконопись сыграла в этом большую роль, потому что икона – вневременное, внепространственное изображение. Она тоже повлияла на мое творчество. Со временем я сама для себя определила свой стиль как «магический реализм».

В работе, как и в жизни, ты можешь бояться сделать ошибку. Бояться выложиться на полную и взять чистый, открытый, яркий цвет или форму. А когда ты преодолеваешь этот страх и выражаешь свою идею на холсте, не беря во внимание возможную критику, ломаешь формы и пространство, заученные тобой академические принципы, – преобразуется не только твоя живопись, но и сама жизнь. Так изобразительное искусство постепенно становится тем, что определяет жизненные цели, принципы и ориентиры.

– Рисование является частью школьного курса. Можно ли считать нынешнее школьное преподавание изобразительного искусства достаточным? И нужно ли оно вообще?

– Я далека от этого, но думаю, что, конечно, преподавать рисование в школе нужно. Да, уровень этого обучения мне кажется недостаточным, но у школьников и так большая нагрузка, чтобы загружать их еще и этим. Присутствие начального базового курса гораздо лучше, чем его полное отсутствие. Хорошо, что оно есть, хотя бы на таком уровне. Спросите писателя, и он ответит, что самое главное в школе – литература, спросите физика – он выделит из всех наук свою. Художники здесь не являются исключением. Можно долго говорить о том, что живопись развивает мышление, эстетический вкус… Для увлеченных есть художественные школы, курсы, кружки. И если у ребенка есть талант, нужно вести его туда.

– Изобразительное искусство и искусство вообще, как таковое, давно существует в двух ипостасях. Массовом – понятном большинству, элитарном – для избранных. Исключением была советская живопись, которая пыталась отказаться от этого разделения, стать ближе ко всем. Кто-то из современных художников осуждал коллег, увлеченных элитарным искусством, авангардом. Мол, ты живешь за счет народа, кормишься из его рук – так будь добр, рисуй то, что этому народу нужно и понятно. Как думаете, кто прав? Ведь искусство должно не только отвечать чьим-то вкусам, но и просвещать. А иногда эти два стремления входят в противоречия друг с другом.

– Допустим, я пишу разные картины для разных людей. Иконы – для верующих. Творческие работы – для ценителей. Я понимаю, что они не салонные, не коммерческие и вряд ли кто-то пожелает повесить их себе на стену. Так что я свое собственное творчество разделяю на элитарное, религиозное, салонное и коммерческое. Если я пишу по заказу, то эти работы, конечно, не будут нести такую же смысловую нагрузку, как те, что я пишу для своего персонального портфолио. В них я затрагиваю тонкие вопросы символизма, веду диалог символов. Мне важно, чтобы картина была говорящей, наполненной смыслом. Понятно, что это не для украшения кухни. Для этой цели есть салонный, камерный пейзажик или тонко и хорошо выписанный натюрморт. Такие вещи я тоже могу делать. И мне это тоже нравится.

Если говорить об иконе – это отдельный мир, в который ты входишь. Ты его не создаешь, а транслируешь. Есть определенные каноны иконописи, и ты их передаешь. Это отдельная область искусства, которая тоже не для всех. С определенным посылом. Хочу заметить, что люди, пожалуй, чаще хотят приобрести для себя икону, а не картину. И меня, как художника, это ничуть не смущает и не обижает. Я и художник, и иконописец – и считаю это правильным. Потому что на Руси ведущим изобразительным искусством долгое время была именно иконопись. Спрос на икону для меня является отзвуком нашей общей исторической памяти. У разных людей разные вкусы, да и работы создаются для разных целей. На заказ – что-то приятное глазу и тщательно прорисованное.

«Если пишешь для преподавателей, то, наверное, им не будет нужен камерный красивый пейзаж или натюрморт, им гораздо интересней увидеть пример мышления посредством живописи – с символикой, смысловой нагрузкой». На самом деле все, что я делаю, я делаю для людей. Мой учитель говорил: «Делай всегда с учетом того, что на это будет смотреть зритель. Твои работы буду оценивать не я, как преподаватель, а люди. Они будут смотреть и все видеть. Сделаешь ошибку – они все заметят».

Должно ли искусство просвещать? Но чем? Знанием или чувством? Возможно, когда-то живопись действительно просвещала. Так же иконопись, можно сказать, была Библией для безграмотных. Но сейчас, в эпоху всеобщей грамотности, мне кажется, что искусство играет уже другую роль. Искусство больше обращается к чувствам, мыслям, нежели просвещает, учит нас. Если оно и несет какую-то образовательную нагрузку, то больше не интеллектуальную, а чувственную. Возвращаясь к вопросу о зрительских вкусах, хочу сказать, что сейчас можно найти любое направление (а их великое множество) живописи по своему вкусу. Импрессионизм, реализм, авангардизм – и все это сконцентрировано в одной временной эпохе. То есть у зрителя огромный выбор – за кем наблюдать, что покупать, у кого учиться. Так что в каком бы стиле ни работал современный художник – кому-то все равно угодит. Потому что современная аудитория очень широка по своим предпочтениям.

Александр Нефедов, фото из личного архива героя публикации