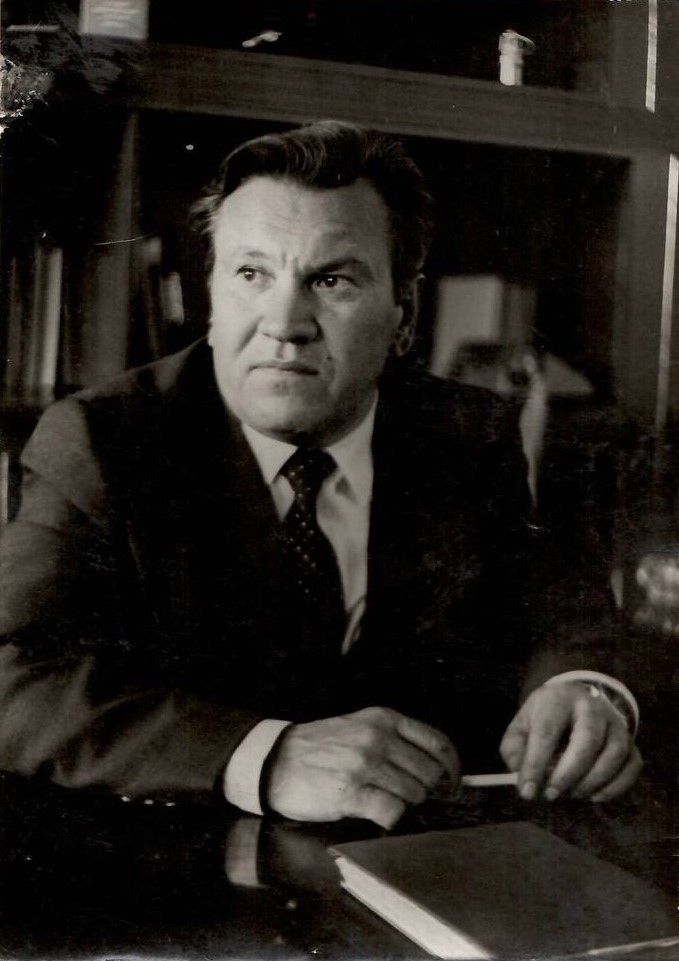

Для освоения угольных месторождений Донбасса строились дороги, прокладывались железнодорожные ветки, вокруг шахт вырастали города. Сюда приезжали молодые энтузиасты со всего Союза: самые энергичные и отважные, самые целеустремленные и ответственные. Один из них – Иван Тимахов, связавший жизнь с шахтой, где зародилось стахановское движение. Первым героем редакционного проекта мы выбрали именно его: горняка с более чем полувековым стажем, бывшего директора шахты им. XXII съезда КПСС, почетного гражданина городов Ирмино и Стаханова и просто хорошего собеседника.

Иваново детство

Детство Ивана Тимахова, родившегося в 1936 году, прошло в совхозе «Тишенковое» на Полтавщине, где в 30-е годы находилось отделение Халтуринского сахарного завода. Отец его Андрей Михайлович был трактористом, в совхозе работала и мама – Евдокия Гавриловна. С началом Великой Отечественной отец ушел на фронт танкистом, трижды был ранен, встретил Победу в Германии.

– Отец очень скромный, нигде себя не афишировал. У него много боевых наград было: несколько орденов Славы… А орден Красной Звезды я мальчишкой носил по улице. Он часто рассказывал о подвигах советских воинов, – вспоминает Иван Андреевич.

Военное время было голодным и тяжелым, а потому учиться Иван начал не в 7 лет, а только спустя два года – ходить на занятия было попросту не в чем. Еще год пришлось пропустить, когда он собирался поступать в сельскохозяйственный техникум в Краснограде Харьковской области, но серьезно заболел.

Поход за знаниями для паренька был неблизким: школа находилась в 10 километрах – в селе Варваровке.

– Все время учился отлично. Нет, абсолютно никто не заставлял. Думал: буду учиться хорошо – добьюсь чего-то в жизни. Я видел, как тяжело приходилось отцу и матери работать в совхозе, – признается наш собеседник.

В 1956-м Иван Тимахов с серебряной медалью закончил школу. В военкомате решили направить 20-летнего парня в училище военно-морской авиации, в Лебяжье под Ленинградом. Но в это время появился указ Никиты Хрущева о сокращении численности армии, в перечень попало и военное училище.

– Тогда меня военкомы отправили в военно-медицинскую академию в том же Ленинграде. И отдали на руки документы. А я на поезд – и в Харьков. (Смеется). Еще раньше узнал от друзей, что есть там горный институт на проспекте Ленина, – рассказывает о перипетиях юности Иван Андреевич.

«Это мое»

Иван пришел в приемную комиссию, а там говорят, что абитуриенты уже сдали половину экзаменов – середина августа как-никак. Он не растерялся и сразу показал аттестат. Дело дошло до ректора. Тот поручил зачислить Ивана Тимахова на горный факультет, на специальность «горный инженер по разработке полезных ископаемых».

– Парень из полтавского села – и вдруг такой выбор… Сразу стало ясно, что горное дело – это ваше?

– Конечно, сразу понял, что это совсем другое направление. (Смеется). Но это было действительно мое. Все 5 лет учебы повышенную стипендию получал – почти 600 рублей. На втором курсе избрали в профком, в отдел культурно-массовой работы. К нам в институт на вечера ломились все, настолько хорошие мероприятия проводились.

– А может, хлопцы хорошие?

– И это тоже. Причем почти одни же хлопцы и учились, –соглашается Иван Андреевич.

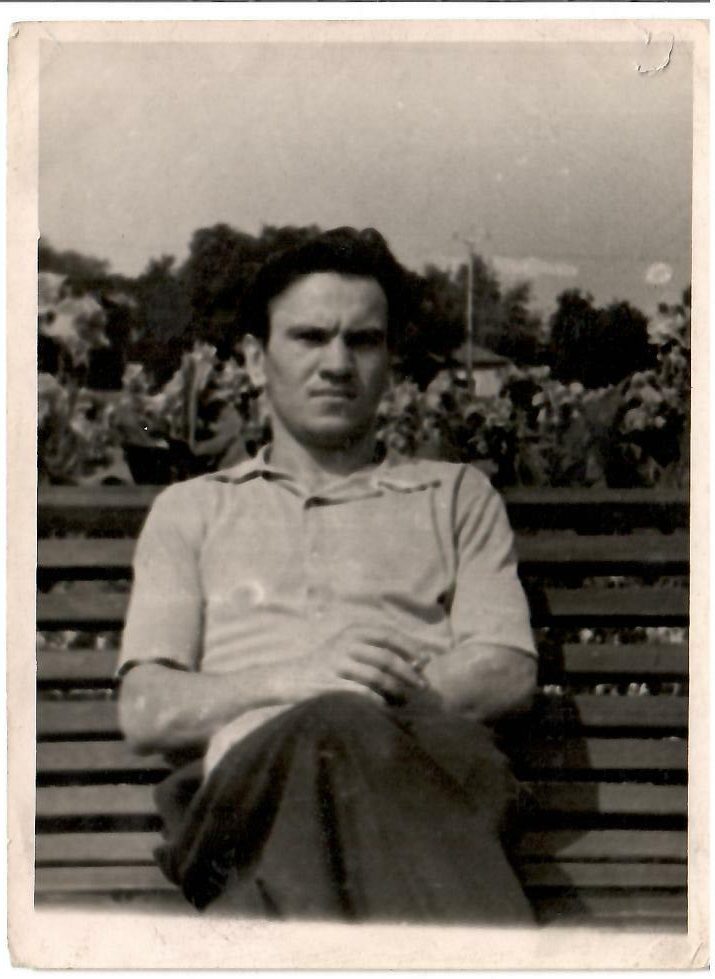

Студент Тимахов, кроме отличной учебы (в конце пятого курса ему настоятельно предлагали остаться в аспирантуре), активной общественной деятельности, успевал посещать тренировки по классической борьбе и участвовать в республиканских соревнованиях. Звание КМС по этому виду спорта – доказательство побед и рекордов. Впрочем, еще школьником он 100-метровку бегал так, что занимал призовые места на районных турнирах.

Самая сложная шахта

В августе 1961 года Иван приехал в Кадиевку, где работали его одногруппники. Начальник шахты Шота Леладзе предложил молодому спецу выбрать понравившуюся квартиру и ехать в Харьков за супругой. Иван остановился на 2-комнатной на Победы: мол, зачем больше жилплощадь, если я с одним чемоданом?

В первый рабочий день начальник участка Николай Кожемяченко ознакомил с обстановкой на предприятии своего нового помощника. В шахту тот спускался уже много раз во время практики на угольных предприятиях Донецка.

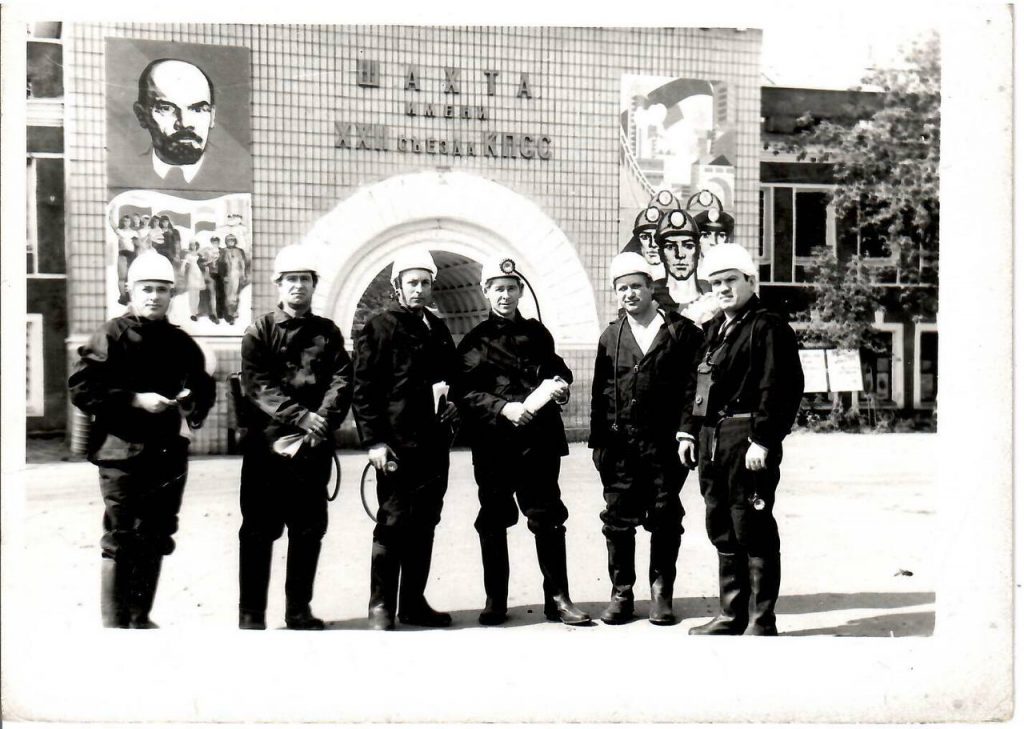

– Из тех шахт, где приходилось бывать, наша «Центральная-Ирмино» – самая сложная практически по всем параметрам: и по глубине, и по воде, и по выбросам угля и газа, и по горным ударам. Все, что есть в угольных месторождениях отрицательное для человека, собрано здесь, – уточняет ветеран.

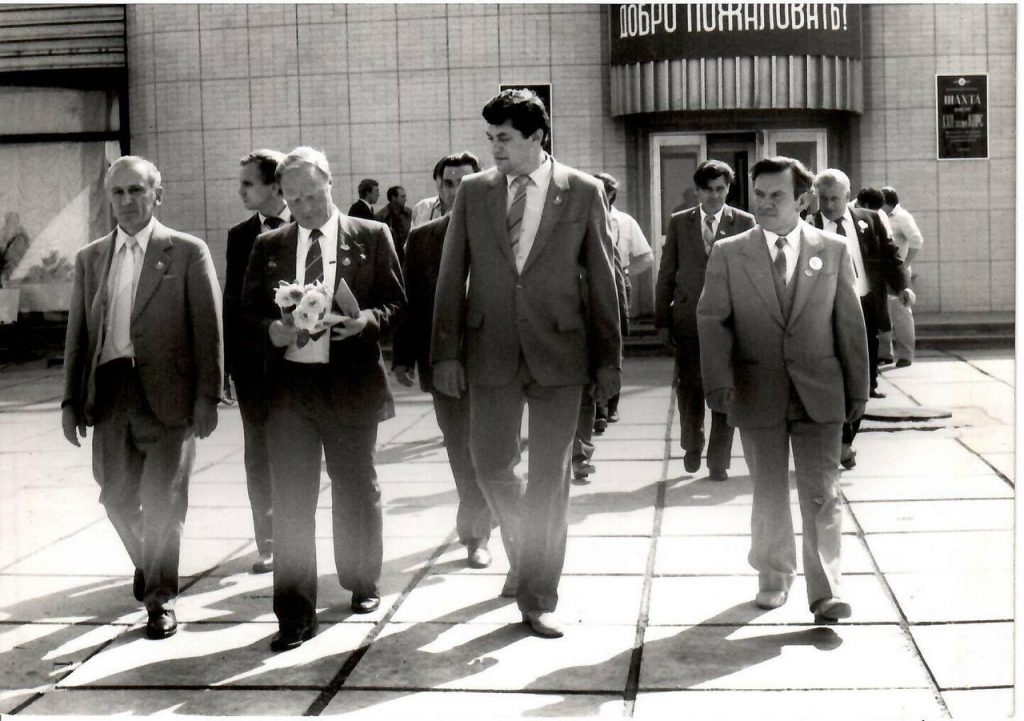

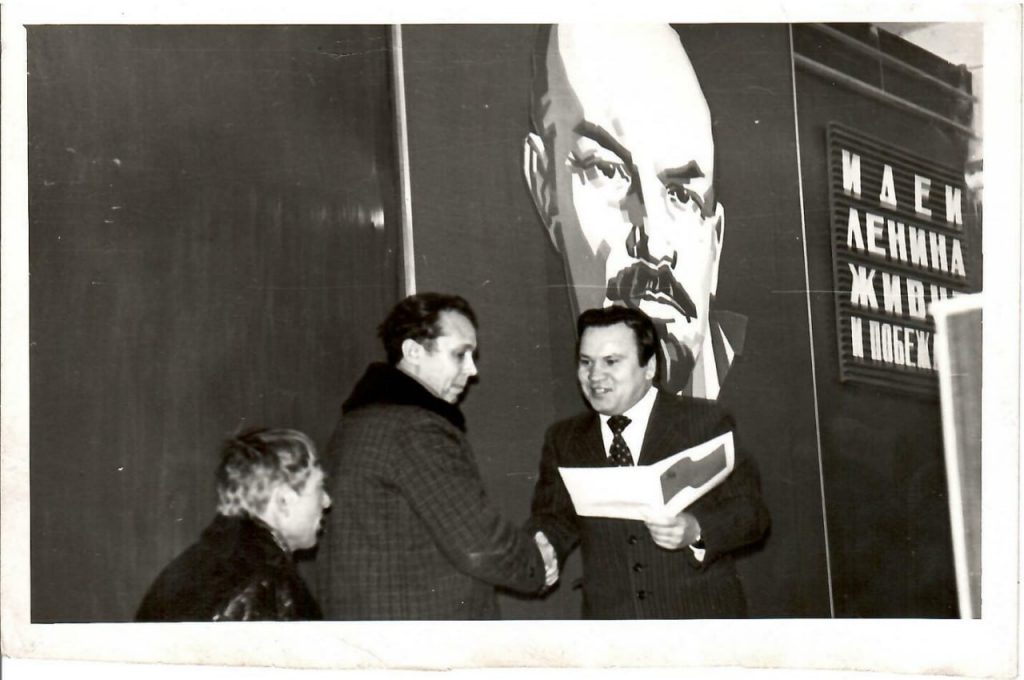

В том же году шахту переименовали: теперь она стала носить имя XXII съезда КПСС. Наш герой прошел здесь все ступени карьерной лестницы: заместитель, а затем начальник известного на всю страну комсомольско-молодежного участка № 4, начальник смены, заместитель главного инженера, заместитель директора по производству. В июле 1979 года приказом министра угольной промышленности СССР его назначили директором шахты. На этой должности Иван Тимахов трудился до 1987 года.

Красавец АБК

В начале 80-х директор ирминской шахты отправился в командировку изучать административно-бытовые комбинаты. К началу 1985-го на шахте им. XXII съезда КПСС подрядчики возвели шикарный, если, конечно, такой эпитет применителен к суровому углепрому, административно-бытовой комплекс(АБК). Иван Андреевич уверяет, что комбинат был одним из лучших не только в УССР, но и во всем Союзе. Помещения для администрации и ИТР, нарядные для участков, банно-прачечный комбинат, здравпункт, телефонная станция – словом, все, что нужно специалистам для работы.

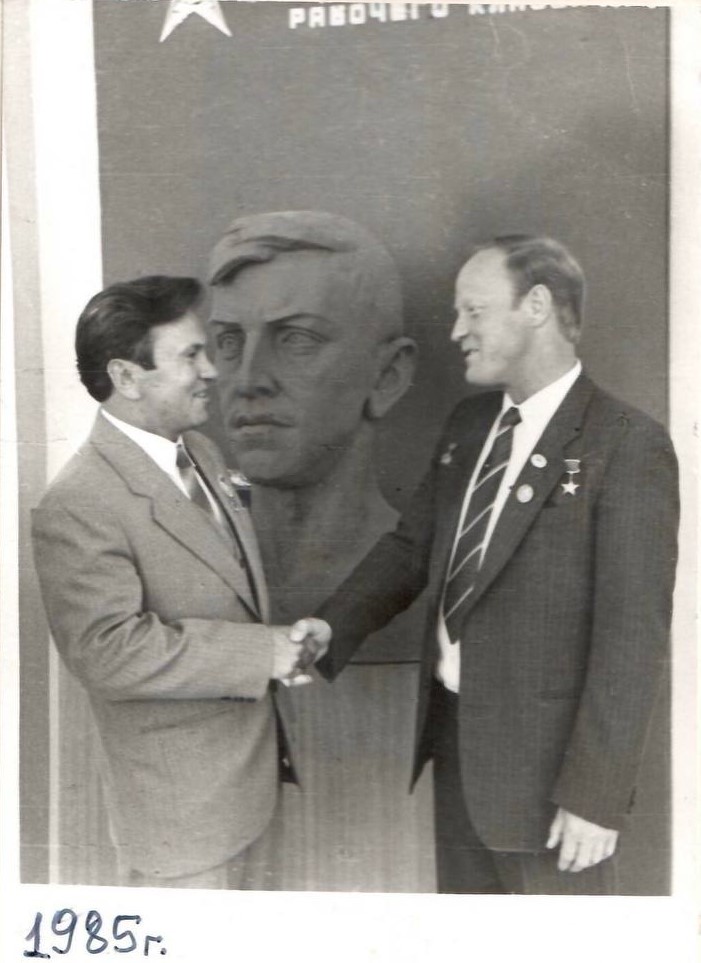

В 1985-м Луганщина с помпой отметила 50-летие стахановского движения. Ирмино и Стаханов принимали множество гостей и делегаций самого высокого ранга. А осенью тогдашний министр угольной промышленности СССР Борис Братченко предложил Ивану Тимахову возглавить одно из крупнейших угледобывающих предприятий – «Воркутауголь».

– Жена просила не менять место работы. Я прислушался к ее словам и договорился, что до конца года останусь в Ирмино. Потом у начальства возникли проблемы, и было попросту не до меня, – уточняет горняк.

«Он героический и почетный»

Известие о грядущем закрытии шахты Иван Тимахов переживал болезненно. И сейчас, спустя три десятка лет, ему сложно подобрать слова, чтобы передать тогдашние чувства и эмоции.

– Ушел с должности в 1987-м, когда все назревало. Столько вложено труда в нашу шахту! Не только моего, но и всего коллектива, который на самом деле очень хороший, даже прекрасный. Не для красного словца, но находясь в должности руководителя, я о людях беспокоился. При моем участии (хотя лично не выдвигал) здесь появились три Героя Соцтруда: Дмитрий Луговской, Николай Должиков, Виктор Медведев. Могу смело назвать их воспитанниками коллектива шахты.

– И как воспитываются Герои Социалистического Труда?

– Конечно, определенная помощь должна быть извне. Но в основном горняки сами относились к работе с любовью, уважением, ответственно. Хотя она очень тяжелая и опасная.

– А что сейчас мешает каждому уважать свою работу?

– Воспитание другое. Да и репутация у шахтерского труда какая была? Героический и почетный.

– Быть шахтером – это значит…

– …быть человеком, уверенным в своих силах, прежде всего. Надо очень любить свою профессию, уважать ее и трудиться как для своего удовольствия, так и для людей. Эти качества во все времена отличали представителей шахтерской профессии, помогая решать поставленные страной задачи.

***

Шахтерский труд Ивана Тимахова отмечен множеством благодарностей, грамот, дипломов, званием «Почетный шахтер СССР». Он – кавалер знака «Шахтерская слава». В 2014 году наш герой окончательно вышел на заслуженный отдых, но по-прежнему общается с коллегами, живо интересуется проблемами углепрома. По убеждению Ивана Андреевича, отрасль следует развивать. Правда, признает, что в будущем нет места родной шахте, поскольку нет возможности восстановить ее.

– Хотелось бы пожелать нашей смене – сегодняшним горнякам – быть уверенными в себе, гордиться выбранной профессией, которая во все времена требует особого таланта, мастерства и умения работать в команде. Надеюсь, что впереди все будет хорошо для наших земляков, особенно настоящих тружеников, – подытоживает Иван Андреевич.

(Материал редакционного проекта «Трудовая доблесть. Равнение на лучших»)

Ольга Георгиева, фото автора и из архива Ивана Тимахова