Жизнь шахтных лошадей — это адский труд под землей в кромешной тьме. И сразу вспоминается старинная песня о коногоне с разбитой головой. Поговорить на эту тему журналист «ЛУГАНЬМЕДИА» предложил ветеранам-горнякам шахты им. XXII съезда КПСС.

Внутришахтный транспорт

Бывший директор шахты им. XXII съезда КПСС Иван Андреевич Тимахов вспоминает, что лошади работали на горизонтах 500 и 600, но к концу 60-х годов прошлого века работа коногона сошла на нет.

Когда он после окончания Харьковского горного института в 1961 году пришел работать на шахту, лошади еще использовались для подвоза леса.

По его словам, лошади жили в шахте, для чего была специально оборудована горная выработка, куда и завозили сено. На поверхности был большой конный двор.

‒ Немного их было, штук 10. Лошади находились в ведении начальника внутришахтного транспорта. В основном работали на горизонте 500, по вентиляционным штрекам, выработки там были не очень большие по сечению. То есть не было возможности работать электровозам, ‒ говорит он.

По поводу коногонов ветеран подчеркивает, что работа их была не очень тяжелая, но очень опасная.

– Между нами, профессия считалась так себе. В тройку самых престижных входили забойщик, проходчик и гроз. Почему песня такая? Горные выработки разрушаются и опускаются. Коногоны часто цеплялись за арку крепления. В результате и разбивали себе голову, ‒ объясняет Иван Андреевич.

Работа нужная и тяжелая

Владимир Антонович Мартовицкий тоже помог в создании материала.

Когда он устроился на шахту в 1958 году, конюшня находилась на горизонте 500. А на горизонте 600 уже была действующая нормальная вентиляция, там применялись гировозы.

‒ Коногон – это водитель, можно сказать по-простонародному. Лошади подавали порожняк, груз всякий таскали. То есть работа у них была нужная и тяжелая, ‒ объясняет он.

Каждая лошадь отлично знала своего хозяина по голосу. В шахте коногоны старались работать с одними и теми же лошадьми, потому что животное с трудом привыкало к новому человеку. К примеру, если коногон заболел или попросту уволился, это считалось чуть ли не трагедией шахтного масштаба. Ведь во взаимоотношениях человека с лошадью очень значат даже, казалось бы, такие мелочи, как краюха хлеба, щедро посыпанная солью, или кусок сахара-рафинада. Не говоря уже о ласковом слове, которое и лошади приятно.

‒ Когда работал на шахте, коногоны еще были, но я с ними не общался. Спустился в забой и пошел уголь рубать. Куда потом делись коногоны? Они же обыкновенные люди: кто на пенсию вышел, кто сменил профессию. Раньше лошадей много было в шахте, а следовательно, и коногонов. Словом, исчезнувшая профессия, ‒ делает вывод горняк.

Экспертное мнение

Единственным из собеседников, кто имел прямое отношение к лошадиному вопросу, оказался Михаил Маркович Пилипчук.

С лошадьми он, выросший в селе Белка Ровненской области, знаком с пятилетнего возраста. Колхоза в начале 40-х годов прошлого века там не было, но в домашнем хозяйстве селяне держали лошадей и прочую живность. Дед Максим брал маленького Мишу с собой, рассказывал о лошадях, показывал, как ухаживать за ними, даже давал подержать вожжи. Так мальчишка и научился общаться с этими умными животными.

Прошло время. В Белке организовали колхоз, появилась конюшня, а часть лошадей селянам пришлось сдать в коллективную собственность. Михаил подрос и стал ездовым. Его частенько отправляли за ветеринаром в райцентр Березно, который находился в семи км от села.

Потом эти две лошади сменили хозяина, а Михаилу дали других, молодых. Кроме того, что по-прежнему они использовались для поездок по делам, парень постепенно приучал их к труду потяжелее: запрягал в плуг и пахал землю, дрова подвозил.

Одна из этих лошадей издалека отзывалась, подавала голос на кличку Кося. Через 1,5 года добавились приятные хлопоты: появился жеребенок, с которым Михаил занимался и учил всяким трюкам. Звездочка научилась выполнять некоторые команды: ложиться, вставать, становиться на задние ноги и не отставала от хозяина ни на шаг.

‒ Любил с лошадьми возиться. И трюки выбирал, как в кино. Так было до армии. Но и этих лошадей начальство хотело забрать. Тогда я и высказал свою просьбу-требование. Мол, когда меня призовут, тогда и забирайте, ‒ вспоминает ветеран.

После службы в 1960 году Михаил Пилипчук приехал в Донбасс. Во время его работы конный двор находился на территории рудничного двора. Там содержались лошади, которые работали на поверхности: они были тягловой силой. Управляли ними две женщины, которые наводили порядок в городе, убирая мусор. Причем, как заверяет ветеран, было намного чище, чем сейчас со спецтехникой.

Лошадь в шахте впервые он увидел на горизонте 600.

‒ Шел на ствол, а тут крик раздается: «Лошадь идет!» Она словно в тумане была впереди меня метрах в десяти. В голову стукнуло, откуда здесь лошадь. Я оторопел, честное слово. Вроде бы и видел ее, но как-то засомневался. Расспросил у ребят. Те ответили: «Да, есть лошадь, работает тут», ‒ говорит Михаил Маркович.

По его словам, на этом же горизонте находилась конюшня. За лошадьми ухаживал конюх, а по совместительству и коногон.

Уникальная и доверительная связь

Александр Леонидович Царевский пришел в забой в 1977 году. Лошадей в шахте он не застал. К этому времени уже применялись гировозы ‒ локомотивы, дающие движение маховиком. Они транспортировали вагонетки по горизонтальным взрывоопасным выработкам.

По словам нашего собеседника, старшее поколение много интересного рассказывало о лошадях. Впрочем, и ему есть что добавить по теме.

‒ Я вырос под терриконом. Возле казармы, так назывался район вблизи шахты, по ту сторону железной дороги находился конный двор. Рядом с домом, который шахта когда-то построила главному инженеру Федору Пушкареву, ‒ поясняет ветеран.

Шахтный конный двор был большой: около 20 лошадей. Не скаковых, а скорее тяговых. Все с кличками: Орлик, Ласточка, Черныш, Рыжуха… Под вечер по улице их гнали в степь: когда пастись, а когда и отдыхать. На бричке обычно сидели мальчишки 7‒15 лет.

‒ Мы старались во что бы то ни стало попасть к ним, потому что интересно было купать коней в силявочном ставке. Так назывался небольшой и мелкий водоем, где водилась мелкая рыбка силявка. Иногда мальчишки ходили в ночное, ‒ рассказывает Александр Леонидович.

Кроме этого, конный двор был и в самой шахте, около ствола. Там лошади по 12 часов работали, а после отдыхали. Выдавали и опускали их в шахту ночью.

По убеждению Александра Царевского, для работы коногоном обязательно должна существовать любовь между человеком и лошадью.

‒ Это была настолько уникальная, доверительная связь. Бывало, отношения формировались годами. Самое главное, что привязка должна быть личностная. Ты же один на один работаешь с конем, а он и боком может придавить тебя. Свободного пространства очень мало, ‒ поясняет он.

Лошадь – работник умный. По стуку сцепок вагонов она определяла количество вагонеток, протяженность маршрута и ни в какую не хотела везти состав больше и дальше положенного. Но коногоны часто шли на хитрость и заматывали сцепки тряпками, чтобы лошадь «не слышала лишнего».

Тут самое время назвать еще одну, тоже исчезнувшую профессию ‒ тормозной. Он обязательно работал с коногоном в паре. Путь может идти под уклоном, а тормозной нужен, чтобы вагонетки не придавили лошадь или самого коногона. На эту должность брали обычно мальчишек либо оборудовали последнюю вагонетку тормозным устройством.

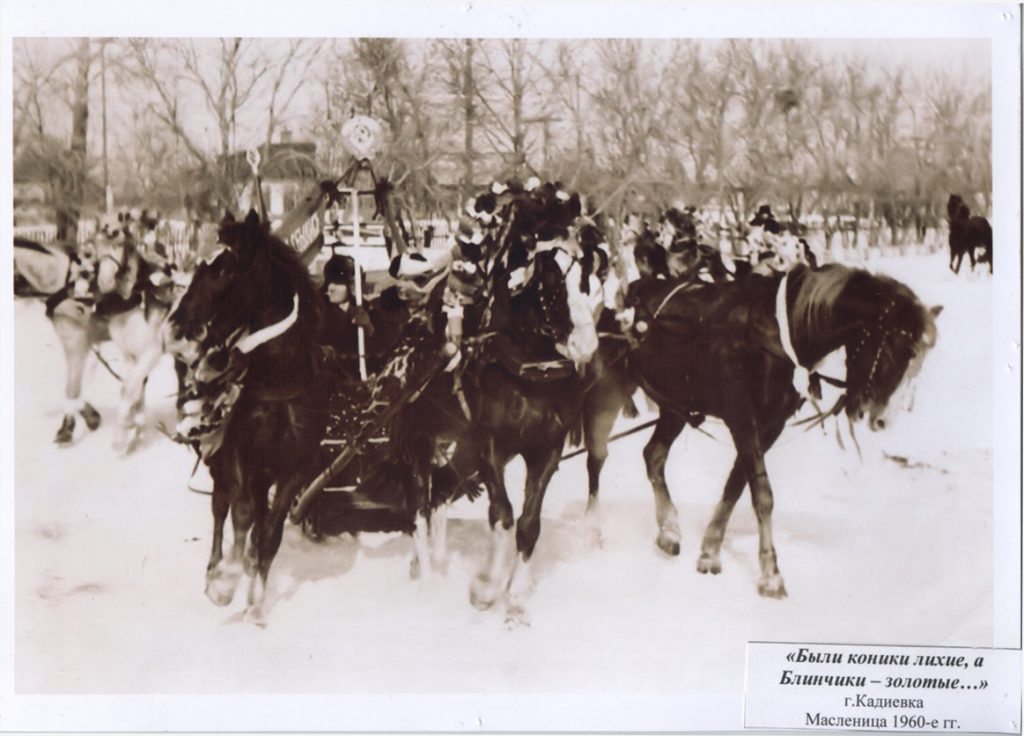

Но не только к подземному труду привлекали лошадей. В 60-е годы в Кадиевке у ДК им. Горького проводились различные мероприятия вроде встречи Нового года или проводов зимы. Предприятия получали спецзадание по подготовке сказочных и былинных персонажей. К примеру, организовать трех богатырей. Все решалось просто – на шахтах были конные дворы, и на такие колоритные роли брали проходчиков с богатырским телосложением. Горожане могли полюбоваться сказочным сюжетом и даже с ветерком прокатиться на санях.

‒ Мы мальчишками часто бывали на конном дворе. Там стояли летние брички еще довоенные и сани, ‒ подтверждает Александр Леонидович.

Мелодии Донбасса

Песня о коногоне

Гудки тревожно загудели,

Народ валит густой толпой.

А молодого коногона

Несут с разбитой головой.

Зачем ты, парень, торопился?

Зачем коня так быстро гнал?

Или десятника боялся,

Или в контору задолжал?

‒ Десятника я не боялся,

В контору я не задолжал.

Меня товарищи просили,

Чтоб я коня быстрее гнал.

Ох, шахта, шахта, ты ‒ могила,

Зачем сгубила ты меня?

Прощайте, все мои родные,

Вас не увижу больше я.

В углу заплачет мать-старушка,

Слезу рукой смахнет отец.

И дорогая не узнает,

Каков мальчишки был конец.

Прощай, Маруся ламповая,

Ты мой товарищ стволовой,

Тебя я больше не увижу,

Лежу с разбитой головой.

Гудки тревожно загудели,

Народ валит густой толпой.

А молодого коногона

Несут с разбитой головой.

Опережая возможные вопросы читателей, подчеркнем: канонического варианта песни не существует. По крайней мере так утверждают музыковеды.

Вариант этой дореволюционной песни прозвучал в фильме о шахтерах Донбасса «Большая жизнь» (1939), который стал лидером кинопроката в следующем году. Его посмотрели 18 миллионов зрителей.

Из фильма мелодия шагнула в фольклор Великой Отечественной войны. Пожалуй, известнейшей переработкой можно назвать «По полю танки грохотали». Популярной на фронтах была еще одна песня, специально написанная Никитой Богословским и Борисом Ласкиным для «Большой жизни». Речь идет о произведении, которое знают без исключения все жители нашего региона, ‒ «Спят курганы темные».

Музейный экспонат

Есть в Стахановском городском историко-художественном музее настоящий кожаный плетенный кнут коногона периода конца 1890-х годов.

Как рассказала заведующая историческим отделом Светлана Ткачева, он поступил на постоянное хранение в музей в 1979 году. Передал кнут директор Народного музея, ветеран Великой Отечественной войны Иван Кузьмич Орлов.

‒ В России уже в первом десятилетии XIX века появилась первая чугунная дорога для транспортировки руды лошадьми. Орудием труда коногона был кнут. От того, как умело он управлял полуслепыми лошадьми, зависела не только работа шахты, но часто и его собственная жизнь. Особенность работы состояла в том, что коногоны работали без вожжей и управляли лошадьми только при помощи голоса, ‒ поясняет она.

Музейному экспонату нашлось место и в шахтерской мифологии. Коногон Пашка, когда к нему под землей подступила смерть с предложением лечь в угольную постель, снял с плеча кнут и ударил ее.

К середине ХХ века электропоезда заменили конную откатку на всех шахтах СССР, кроме кемеровской «Северной», которая разрабатывала сверхкатегорийные, взрывоопасные пласты. Только 3 декабря 1972 года коногон Станислав Кулицкий вывел на-гора последнего шахтного коня по кличке Рубин. Вымытого, вычищенного, с венком цветов на шее Рубина под звуки духового оркестра подняли на поверхность. На этом и закончилась эпоха коногонов.

А в 2008 году в Кемерово в музее «Красная Горка» был установлен памятник коногону работы архитектора Георгия Гайфулина и скульптора Павла Баркова. На нем рабочий ведет под уздцы лошадь, запряженную в вагонетку с углем. Эта скульптурная композиция ‒ дань памяти коногонам и их неизменным спутникам – лошадям.

(Материал редакционного проекта «Трудовая доблесть. Равнение на лучших»)

Ольга Георгиева, фото автора, из архива музеев Ирмино и Стаханова, а также открытых источников