Сугубо личная, авторская ассоциация к слову «шахта» выглядит следующим образом. Ползущая в лучах солнечного заката по террикону вагонетка, выходящие из клети горняки, часть из которых тут же достают сигареты, и в обязательном порядке на шахтном дворе – кошка. Чумазая, в угольной пыли, как и положено по законам жанра. Возможно, именно такая картина живет в воображении, потому что угольная сфера традиционно считалась мужской. Тут не до сантиментов и лирики. Так ли это на самом деле, журналист «ЛУГАНЬМЕДИА» выяснял у Людмилы Колесниковой, почти четверть века проработавшей на шахте им. XXII съезда КПСС участковым горным нормировщиком.

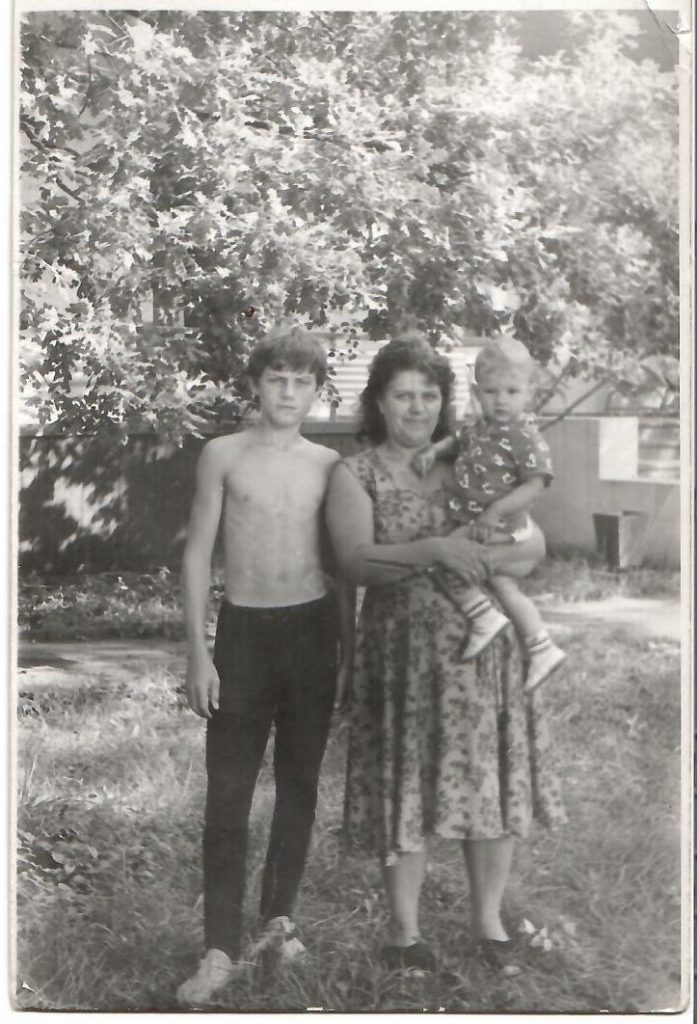

Замечательные родители

В Ирмино наша героиня попала еще ребенком, когда отца Ивана Ивановича Денщикова, забойщика на шахте им. Ворошилова из пгт Кирово Дзержинского района Донецкой области перевели на шахту им. Сталина. Так в январе 1956 года он с женой Валентиной, дочкой Людой и сыном Юрием оказался на Луганщине.

– Родители у нас замечательные были. Отца во время Великой Отечественной войны угнали в Германию. Маму в 1943 году, когда ей было 18 лет, призвали на фронт. Она зенитчица, освобождала Будапешт. У нее было много боевых наград, – начинает рассказ Людмила Ивановна.

Валентина родом из станицы Мальчевской Миллеровского района Ростовской области, после войны окончила учительские курсы. Ее направили в Кирово учителем младших классов. В ее классе учился Николай, младший брат Ивана. Однажды мальчишка набедокурил. Разбираться, что случилось, в школу отправился Иван. Так они и встретились. А спустя полгода решили создать семью.

С переездом в Ирмино Иван сразу пошел забойщиком в шахту на участок к Эльдару Леладзе, а Валентина занималась домом и воспитывала детей.

– Отец был трудолюбивый и исполнительный. Пока норму не выполнит, из шахты не уйдет. О нем писали в газете. Со всеми находил общий язык. Папка у нас – золото. А мама – классная хозяйка и лихой автолюбитель, водила «Волгу» лучше папы. Он придет с четвертой смены, позавтракает. И если решили семьей ехать в Мальчевскую, то устраивался на заднее сиденье в машине и спал. А мама – за руль, и покатились к бабушкам-дедушкам, – вспоминает наша собеседница.

Листая трудовую книжку

В 1966 году Людмила окончила среднюю школу № 12.

– Тогда много хороших педагогов было. Запомнилась первая учительница – Екатерина Петровна Волошина. Добрая и справедливая. Директор Алексей Данилович Горбачев, его жена Валентина Никитична, которая преподавала химию, а также Александра Михайловна Суворова – классная руководительница в старшей школе и учитель истории, – рассказывает Людмила Ивановна.

Первая запись в ее трудовой книжке датируется 1 июля того же года: «Принята учеником зарядчика поверхностного». Потом девушку перевели респираторщицей. Но через год наступит новый период жизни: она надумала поступать в местное медицинское училище.

Однако выяснилось, что для этого необходим стаж именно по профилю. В ноябре 1967-го Люду взяли санитаркой в аптеку № 128. Через год она – студентка акушерского отделения медучилища. Параллельно на 3-м курсе работала медсестрой хирургического отделения 3-й Кадиевской городской больницы.

Когда на шахте открыли санаторий-профилакторий, Людмила перевелась туда медсестрой.

Со шприцов – на калькулятор

Жизнь совершает очередной поворот, и в августе 1974-го в трудовой появляется знаковая запись: Людмила Колесникова принята учеником хронометражиста поверхностным. Это своего рода точка отсчета нового, продолжительного и интересного времени.

– Представьте, какой переход: со шприцов и фонендоскопа – на счеты и калькуляторы. Но у меня были такие учителя-наставники! Это сильные нормировщики Раиса Кузьминична Докторова и Валентина Викторовна Гавриш, на них я в прямом смысле смотрела с благоговением. Училась у них многому: обсчитывала рапорта, премии… Думаю, случившееся не случайно. Это сам Бог меня туда послал, – рассуждает Людмила Ивановна.

«Вы не верьте своим глазам»

Через два с половиной года, 24 февраля 1977-го, нашу героиню перевели участковым горным нормировщиком, связанным с подземными работами.

– Помните, как впервые спустились в шахту?

– Первый подземный спуск был на шахте 4-2 бис. Был тогда хороший, толковый заместитель начальника РВУ (ремонтно-восстановительный участок – прим. ред.) Владимир Литвинов. Вот он и взял с собой в шахту. Если честно, то, может, я странный человек – никогда ничего особо не боялась. Сама по штрекам ходила, по забоям.

– А там интересно?

– Да. Мы находились в конторе, но 12 раз в месяц обязательно посещали шахту. Она очень глубокая – 913 метров. Жара. Все участки далеко, потому старались ходить с помощником, заместителем начальника участка или горным мастером. Прихожу на точку и смотрю: «Ребятки, что вы сделали? А почему затяжка плохая?».

– Получается, нормировщик должен и в технической стороне вопроса разбираться?

– Обязательно. Качеству проведенных работ еще какое внимание уделяется. Я же вижу, что не так сделано. Один горный мастер вообще говорил: «Людмила Ивановна, вы не верьте своим глазам. Вы поверьте моим словам!». (Смеется.)

В 1979 году Людмила на отлично защитила диплом факультета горной экономики Коммунарского горно-металлургического института, получив специальность горного инженера-экономиста.

О напористости и профессионализме

По утверждению Людмилы Ивановны, работа нормировщика очень щепетильная и ответственная. При составлении норм и расценок необходимо учитывать множество моментов. Например, у забойщиков где-то категория отбойности (крепости) угля слабее, а где-то посильнее. Угол падения лавы тоже разный: то ли 45 градусов (крутая), то ли пологая. Лава сверхопасная по выбросам или нет. В целом норма зависела от профессии и от разряда.

Несмотря на наличие большого количества бумаг и справочников, это живая работа, предполагающая общение с людьми. Чтобы состояться в профессии, надо быть прежде всего человеком, заверяет наша собеседница.

– Женщина и шахта – совместимые понятия?

– А почему нет?

– Считается, что углепром – мужская сфера. Суровые горняки территорию своего влияния не уступают…

– И зря. Женщина может работать маркшейдером, геологом, нормировщиком… Вот недавно Минтруд исключил из перечня недоступных для женщин профессий ряд должностей в угольной промышленности. Конечно, нужны напористость, уверенность в себе, профессионализм. Ошибаться здесь нельзя. Шахта – очень серьезное, опасное производство.

– Как вообще горняки относятся к женщинам в шахте?

– Уважительно и сдержанно. Иногда иду, фонарик на каске потухает. Думаю, хоть бы до ствола добраться. Но твердо знаю, что никто и никогда не обидит в шахте. Такие хлопцы там. Да, разговоры разные ходили, что в шахте работают разные-всякие. На поверхности – возможно, а вот в шахте нет. Ни один рабочий при нас нецензурно не ругался. Да не дай Бог кто-то попробует, его товарищи сразу на место поставят.

Когда шахта гудела

Во времена работы Людмилы Колесниковой на шахте трудилось почти 4000 человек. Нормировщиков же всего 7 (включая шахту 4-2 бис), а потому фронт работ был внушительный.

Людмила Ивановна вела несколько подразделений. Среди любимцев (это чувствуется по интонации – прим. ред.) – добычной участок № 1, где руководил Анатолий Михайлович Рыдченко. «Хозяин и человек слова, воспитанный, интеллигент. Давно мы с ним не виделись. Крутая и опасная лава, но всегда план выполняли», – отмечает она.

Нашлись слова и для проходчиков: «ПР-913. Тарарака Георгий Сергеевич – тоже хороший начальник участка. Вместе проверяли объем работ, а я ставила свои значки. Кроме меня, там никто не расписывался».

А еще были ВШТ-913 – машинисты электровоза, электрослесари подземные, электрогараж, слесари всевозможные, РВУ (подрывники), участок связи, детсады и клубы, находящиеся на балансе шахты.

– С годами не угасал интерес к работе. Ушла на пенсию в 1995-м только потому, что шахта была на закрытии. Вот тут уже интерес сошел на нет. А когда ребята работали, шахта гудела – интерес не пропадал. Давно это было… Сейчас иногда общаемся с коллегами: Светланой Рыдченко, Татьяной Лейбиной, Ларисой Воротилиной, Раисой Новочук, Любовью Чумак. Есть о чем поговорить, что вспомнить, – признается Людмила Ивановна.

А как же без цветов?

Кроме работы, нашей героине хватало времени и на семью, где подрастали сыновья Юрий и Алексей, и на хобби.

В небольшом дворе на Ульяновской есть место для хризантем и роз, тюльпанов, нарциссов и пролесков. «Это и не двор, если в нем нет цветов», – замечает Людмила Ивановна.

А ночами при свете настольной лампы она вышивала, создавая настоящие шедевры. Пока рассматривала один из них – пейзаж, вышитый мелким крестиком, – задала последний вопрос, попросив продолжить фразу: «Профессия нормировщика самая…»

– Для меня самая любимая. Даже представить не могу, что занималась бы какой-то другой работой. Для производства она очень важная. Без подписи нормировщика ни один отдел не примет рапорт. Нас действительно уважали, – делится Людмила Колесникова.

Финальный аккорд

Раскрою тайну. Под землей автор бывала. В ходе учебного тура в Чехию по теме реструктуризации угольной промышленности наша группа из четырех человек и двух переводчиков приехала в Остраву к шахтерам. Да, к тем самым, что приезжали на 50-летие стахановского движения в наш город. Одним из мероприятий после официоза было посещение музея горного дела «Ландек парк», созданного на месте шахты «Ансельм». Нас приодели: вручили робы и каски – и мы отправились в клети, выражаясь профессиональной терминологией, на горизонт аж несколько метров. Все настоящее, а потому очень антуражно и впечатляюще. Экскурсоводом был пожилой горняк – прекрасный рассказчик. Ситуация изменилась, когда он вдруг заявил: «Вы все это видите благодаря включенному в штреке электричеству. А представьте, каково здесь без него»… И вырубил свет. Крик-визг поднялся такой, что у мужчин-коллег, по их же признанию, уши заложило. Горняку пришлось в срочном порядке вновь хвататься за рубильник. Девочки, одним словом. Хотя… есть приятные исключения.

(Материал редакционного проекта «Трудовая доблесть. Равнение на лучших)

Ольга Георгиева, фото из архива Людмилы Колесниковой