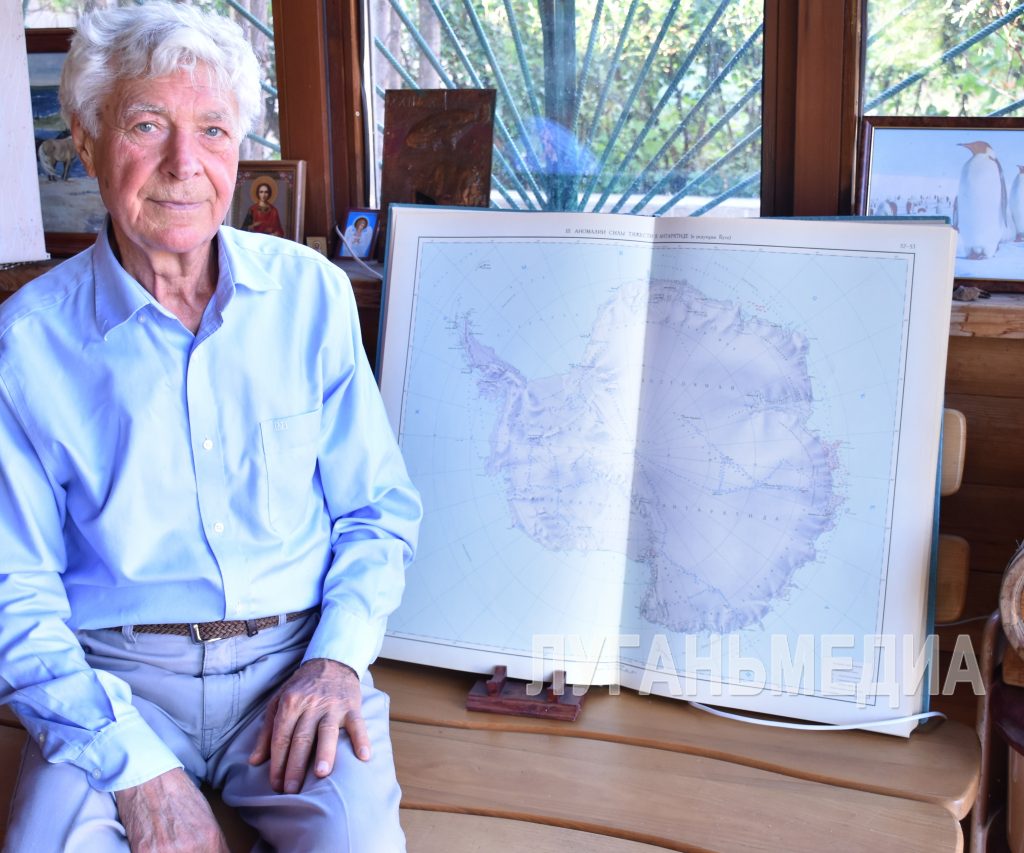

О жизни и работе в Антарктиде рассказал Герой СССР, станичанин Валентин Родченко. Капитан «Михаила Сомова», отдавший Антарктике сорок лет жизни, Герой Советского Союза Валентин Родченко, росший в Станице Луганской в далекие послевоенные годы, даже подумать не мог, что станет участником одного из самых драматических событий в истории советского освоения Антарктики.

История ледокола «Михаил Сомов», зажатого льдами и дрейфовавшего 133 дня в море Росса у берегов Антарктиды в ожидании спасения, довольно известна. Об этом написаны книги, сняты фильмы. Кстати, корабль, спущенный на воду в 1975 году, до сих пор ходит в море, доставляя грузы для российских научных экспедиций в Арктике и участвуя в исследованиях ледяного покрова Северного Ледовитого океана. Получается, что в этом году «Михаил Сомов» отработал полвека трудового стажа. Но создают таких долгожителей люди и ведут их в море тоже они.

Это сейчас Северский Донец – спокойная река, медленно текущая среди высыхающих степей и пойменных лесов. Во времена наших дедов весенний разлив превращал его в настоящего зверя – буйного и опасного.

– Каждый год Донец разливался и становился широким, как море, – вспоминает Валентин Родченко. – Только было видно, как верхушки деревьев и кустов торчали из воды. Уровень реки поднимался метра на три, и вода доходила до крыльца (на улице Калинина. – Прим. авт.), а кому-то и крыльцо затапливало.

Как-то Валентин и его товарищи (на тот момент они были совсем еще пацанами – учились в 3-м классе) взяли каюк, но потеряли весло и гребли руками. Это было в начале апреля, температура воды – всего лишь плюс семь градусов. Мальчишки, естественно, окоченели и чуть было не погибли.

– Нас вообще могло унести по реке течением, – убежден станичанин. – Но кое-как мы выгребли – замерзшие, синие. Родители как увидели нас, чуть не упали в обморок. Это было мое первое «морское крещение».

Судьба на клочке бумаги

Родился Валентин Филиппович в 1939 году в Луганске (тогда еще Ворошиловграде), но начавшаяся вскоре война и превратности судьбы привели его семью в Станицу Луганскую.

Отца забрали в армию накануне немецкого вторжения. Во время боев в дом попал снаряд, разрушив его до основания. Семья перебралась на хутор Сулин в Ростовской области, неподалеку от Миллерово. Там же пережили фашистскую оккупацию. Кого только не было: немцы, итальянцы, румыны! Последние относились к нашим хуже всех. Тянули все, что плохо лежит, обрекая людей на голод.

– Старшая сестра рассказывала, что когда они уже внаглую стали гоняться за курами, не стесняясь хозяев, моя бабушка увидела это, подбежала к румыну и сзади врезала ему по спине. Он просто озверел, но ее спасло то, что это увидел офицер и заступился за нее. А так он просто убил бы бабушку. Вот такая она была отчаянная!

Отец, вернувшийся с войны инвалидом, работать на заводе уже не мог. И Родченко предложили переехать в Станицу Луганскую. Картошка, помидорчики, огурчики – как-то худо-бедно на земле выжить можно.

Каждое утро по четыреста ведер воды тогда еще школьник Валентин Родченко таскал от копанки у Донца наверх, чтобы полить огород. Позже, в Ждановской мореходной школе, куда его не хотели брать кочегаром, он удивит этим приемную комиссию: «Ну если столько таскал на себе, тогда кочегаром, пожалуй, сможешь – выдержишь». Но до этого было еще далеко…

– О мореходном училище, плаваниях по морям я даже не задумывался, – говорит Валентин Филиппович.

В буднях бедной послевоенной деревенской жизни, полной тяжелого труда, было не до этого. Окружающая жизнь была такой, что даже мысли подобной не могло родиться. Будущий капитан Родченко хотел после семи классов пойти в ремесленное училище, но отец настоял на том, чтобы он остался в школе: «Живем плохо, бедно, но еда есть. Как-нибудь протянем». И не прогадал:

– Учился я в девятом классе. Мама меня всегда просила, чтобы по пути из школы я подбирал газеты на растопку. Выписывать их мы не могли – денег не было, а чем растапливать? И вот я подбираю газету, и первое, что бросилось мне в глаза, было объявление: «Ждановская мореходная школа набирает курсантов по специальностям «матрос-рулевой» и «кочегар». А дальше было то, что сыграло решающую роль: «Питание и форма бесплатно». И тут я подумал: «На это отцу возразить будет нечего».

От Одессы до Суэца

Поступать в Жданов (ныне Мариуполь) Валентин ехал на крыше поезда – денег на билет не было. Хотел было поступать на специальность «кочегар», но в комиссии уговорили пойти учиться на матроса-рулевого.

После десяти месяцев школы Валентин попал на танкер, курсировавший от Одессы до египетского Суэца. По пути нужно было проходить знаменитый Суэцкий канал. Там-то он и показал свои способности судоводителя, на что и обратил внимание капитан его танкера. Но выяснилось это при специфических обстоятельствах.

– У меня появился друг – старший матрос Дорошенко, – рассказывает Валентин Родченко. – И вот он повел меня в одесский ресторан, где я впервые попробовал спиртное. Очнулся уже на танкере. Как я туда попал? Оказывается, Дорошенко положил меня себе на плечо и понес. Подошел к танкеру, а там еще метров семь-восемь почти вертикально идет трап. По нему он меня уже дотащить не мог. Трап держит лебедка. Ее отцепили и спустили к нам. Старший матрос привязал меня к ней, и так меня подняли наверх.

Пришел боцман и сообщил, что его хочет видеть капитан. Дело труба, подумал Валентин. Командир судна просто так звать к себе рядового матроса не станет.

– Ругать я тебя, Родченко, не буду, – сказал капитан, когда мы пришли к нему. – У меня для тебя есть интересное предложение. Тебя спишут с танкера, и ты пойдешь учиться в Херсонское мореходное училище. А после окончания вернешься на танкер третьим помощником капитана.

Но вышло так, что после училища Валентин Родченко попал на Дальний Восток.

В Советском Союзе понимали важность морских перевозок. Одно судно может транспортировать столько груза, сколько не в состоянии доставить ни один железнодорожный состав. К тому же для танкеров и сухогрузов не нужно строить специальных дорог – они уже созданы природой.

Корабли для советского флота строились в самом СССР, Польше, Болгарии, Югославии, Финляндии и Японии. К середине 1980-х торговый флот СССР начитывал не менее 1 800 суден, перевозивших к этому времени ежегодно до 257 миллионов тонн грузов.

На Дальний Восток

При постоянном росте количества суден и объемов грузоперевозок флот остро нуждался в кадрах. Однажды в училище в Херсоне приехал большой чиновник и стал агитировать выпускников ехать во Владивосток: «В Одессе делать нечего. Ну что такое Черное море? А я предлагаю поехать на Дальний Восток, на Тихий океан».

Среди тех, кто прислушался к призыву, был и Валентин Родченко, попавший на пассажирское судно, ходившее по внутренним советским водам. Оставаться на нем, когда другие отправляются в командировки за рубеж, казалось делом малоперспективным. Да и отсутствие практики работы на грузовых судах могло навечно приковать к пассажирским кораблям.

– Мои однокашники оттуда же, из Владивостока, ходили в Японию, Сингапур, Гонконг, – вспоминает Валентин Филиппович. – Все уже в джинсах щеголяют, а я в бушлате. Мне постоянно твердили: «Иди на судно, которое ходит за границу». Когда пришел в отдел кадров, мне дали направление на ледокол «Владивосток». Я прочитал направление и говорю: «Я бы хотел на что-то другое». На что мне ответили: «Так все хотят в Сингапур или Японию. Ничего – иди поработай». И вот как я пошел «поработать» – проработал сорок лет.

Так, можно сказать, совершенно неожиданно для себя Валентин Родченко попал в «высшую лигу» советского флота:

– Ледокольщики были на вес золота. Начальник нашего пароходства всегда говорил: «Что вы все заладили – Сингапур да Япония. Вы – элита нашего пароходства». И действительно – всего капитанов у нас было триста пятьдесят, а ледокольщиков из них – всего восемь.

Затем судьба занесла во флот Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ):

– У него был целый научный флот. Не один «Михаил Сомов», где я был капитаном. Большинство его кораблей были исследовательскими, а «Михаил Сомов» – научно-экспедиционное судно. Мы по пути, конечно, занимались исследованиями. У нас на судне был научный состав – не один десяток человек, в том числе иностранцы. Бывали даже американцы.

Карьера шла хорошо. В 29 лет Валентин Родченко стал старшим помощником капитана. Обычно эту должность получали к 35 годам. Ну а чтобы стать капитаном, нужно было получить высшее образование, окончив Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала С. О. Макарова.

Жизнь во льдах

Быть капитаном ледокола непросто. Это большая ответственность. Один такой корабль стоит, как 10–15 обычных. Не говоря уже о том, что капитан ведет за собой сквозь льды караван судов, отвечая и за них тоже.

– Не каждый может быть ледокольщиком, – убежден Валентин Родченко. – Из десяти капитанов – один-два. Пробовали брать на ледоколы бывших капитанов с других судов, которые проплавали много лет и имели большой опыт, но как только нужно было вести караван, у них начинали сдавать нервы.

Сзади за ледоколом идут суда по 150 метров длиной, и у каждого по 10 тысяч тонн дорогостоящего груза (даже если это просто уголь, ведь без него замерзнет город Певек, куда топливо доставляется только морем).

– Когда караван идет сквозь тяжелый лед, невозможно держать большую дистанцию между ледоколом и грузовыми судами, – говорит мореплаватель. – Потому что разбитый лед за ледоколом начинает смыкаться, и корабли в нем застревают. А когда дистанция сокращается, то возрастает угроза столкновения. Это миллиардные убытки. А за одну навигацию по Северному морскому пути ледоколу нужно провести 350 судов.

У капитанов-новичков в Арктике пот лился ручьями от нервного напряжения. Не дай Бог что случится! Да еще команды всему каравану дает капитан именно ледокола! Надо давать полный ход – он приказывает всем дать полный ход, иначе караван просто застрянет. Другого выхода нет.

– У нашего ледокола броня была толщиной 55 миллиметров – как на танке. Но лед все равно оставлял вмятины, даже в таком толстом металле. Когда мы приходили в Финляндию на ремонт, там хватались руками за голову: «Вам метровую броню делать, что ли?» Ну а что будет, если удариться в пятиметровый лед на полном ходу? От вмятин никуда не денешься. А у обычных судов толщина корпуса 15–17, от силы 20 миллиметров. Это прилично, особенно если учесть, что через каждые 30 сантиметров там стоят ребра жесткости, и это главное, ведь без них раздавило бы и наш ледокол, несмотря на его толстую броню.

Вопреки всем стараниям караваны все равно периодически застревали во льдах. Поэтому ледокол постоянно разворачивался и отправлялся на выручку, делая околку льда вокруг суден. И в этот момент не по себе становилось даже опытным капитанам.

– Если начнешь колоть лед подальше от застрявших судов, толку не будет. Они даже на полном ходу не смогут вырваться изо льдов. Значит, нужно делать околку ближе – другого выхода нет. У ледокола 30 метров ширина, 150 метров длина, 18 тысяч тонн водоизмещения. И представьте, вся эта махина давит на лед. Нам даже не нужно сталкиваться с другими судами. Если будем очень близко, то мы, просто толкая лед, сможем проломить их корпуса льдинами.

Прохождение льдов сопряжено со многими сложностями. Если слой относительно тонкий – метр или чуть больше, можно курсировать более-менее спокойно. А если три, четыре, пять, да еще все занесено снегом и ничего не видно?

– На «Михаиле Сомове» было два вертолета, которые проводили разведку льдов, – уточняет Валентин Филиппович. – На них летал опытный гидролог, ледовый разведчик, которого капитан должен был слушать беспрекословно. Не послушаешь – тебе же хуже будет. Вот такой тяжкий, напряженный и непростой труд у ледокольщика. Сквозь льды ходить – не в бирюльки играть. Наш флот нуждается в таких людях и сейчас. Актуальность грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) только растет, и сейчас по нему идет грузов больше, чем даже во времена СССР. Согласно умеренным прогнозам, объем перевозок по СМП к 2030 году составит 90–110 миллионов тонн.

***

Дальний Восток, Ленинград, Антарктика – служба на ледоколе помотала Валентина Родченко по всему земному шару. Но каждый год он возвращается домой – в Станицу Луганскую.

– В Антарктиде я был 10 месяцев ежегодно в течение 23 лет и два месяца – вне ее, но в отпуск больше, чем на две недели, приехать не мог, потому что нужно было 5 суток потратить на сдачу дел, потом, после возвращения из отпуска, принимать дела столько же. На отпуск почти что ничего не остается. Но я нигде, кроме родного дома, не отдыхал. Помню, мачеха мне говорила, как бы пытаясь пристыдить: «Мы тебе не нужны, ты же самостоятельный!» И с тех пор я всегда приезжаю к себе домой, в родную Станицу Луганскую.

Для справки: 15 марта 1985 года, во время обеспечения станции «Русская», «Михаил Сомов» (капитан В. Ф. Родченко) был зажат тяжелыми льдами и оказался в вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды. С дрейфующего судна вертолетами на теплоход «Павел Корчагин» были эвакуированы 77 участников экспедиции и членов экипажа. Для спасения «Михаила Сомова» был направлен ледокол «Владивосток». 26 июля 1985 года он обколол лед вокруг «Михаила Сомова», и 11 августа оба судна вышли на чистую воду. В дрейфе «Михаил Сомов» находился 133 дня.

Александр Нефедов, фото автора и из открытых источников